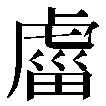

虜という字を見ると、いかにも「男」が「虎」に捕まっている様子を表したように思われる。しかし、この字には少し変わった旧字体が存在する。

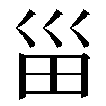

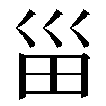

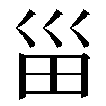

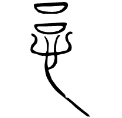

が

虜の旧字体(康煕字典体)である。「男」に見える部分の田の中の横画が、外に突き出しているという、見慣れない字形である。新字体の

虜であれば、似た形の字として

慮・盧・膚があるが、これらの字については新旧字体は同形である。

だけ字体が異なるというのは何か理由があるのだろうか。

康煕字典で

を調べると、「漢書・晉灼註」を引いて「生得曰

,斬首曰獲。」と記す。生きて捕えたものを

というわけである。字体については、「六書正譌」を引き、「生得者,則以索貫而拘之,故字从

从力。俗从男,非。」と述べる。捕虜は索(綱)で数珠つなぎにするので、

(カン)と力に従い、俗に男に従うとするのは間違いである、という意味であろう。

は貫の構成要素であり、貫くという意味がある。また

は虍部6画に配列され、5画の田ではなく4画の

が含まれていることを裏付けている。

「説文解字」では、

は

部に属しており、「獲也。从

从力,虍聲。」とする。先に紹介した漢書・晉灼註では、「斬首曰獲」とあるので、少し見解が違うようだ。ちなみに説文解字では獲は「獵所獲也」、つまり狩猟の獲物としており、意味がかなり離れる。

というわけで、

は

慮・盧・膚とは違って

を構成要素とする、というのが旧来の字書の見解であるようである。

他の字についても簡単に見ておく。

盧は説文解字で皿部に属し、声符を

とすると記載されているが、この字の下部も田ではなく、縦線が上に突き抜けている。この声符は漢字としては同書で

部に掲載され、楷書で作れば

となる。

盧の意味は「口の小さい瓶」、音はロとされている。

慮は説文解字で思部に属し、小篆では思の小篆

に従っている。楷書で田になっている部分は、思と同様、脳髄の形と思われる。

と同様、虍声の形声文字とされる。

膚については、説文解字の字体は

臚であり、籀文として

膚をあげる。字統でも、正字は

臚で

盧声とされる。なお、この字だけ音がフであることは、「古くは

盧(ロ)の声であったと考えられ、のち

膚(フ)声に変じたものであろう」とされる(字統)。

以上のとおり、あくまで説文解字の小篆(以下「説文小篆」と略す)を比較した場合、

・盧・慮

・盧・慮は三者三様の成り立ちを持ち、中央の「田」に見える部分も、その正体は、

・

・ ・

・

とそれぞれ異なっているということになる。

ところが、そうではないとする説がある。

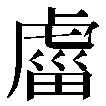

白川静著「字統」では、

虜・盧・慮の全てが

を声符としているとする。

その根拠は、

慮の金文に

、つまり呂+心の形のものがあり、

と呂は置き換え可能な声符であると考えられることである。また、これらの字には共通して虍が使われているが、意味のうえで関連はなく(説文解字でも部首とされていない)、音についても、説文解字では

・慮

・慮は「虍聲」とされているが、白川氏はこれを否定している。となると、

をまとめて声符としないと、虍が使われている理由を説明できない、ということがあるのかもしれない。

しかし、これらの字で

がひとまとまりであるなら、そして

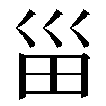

虜の旧字体が

なら、

盧や

慮、さらに

の旧字体も線が突き出したものであるはずだが、辞書にはそんな字体は載っていない。本当に白川説が正しいのだろうか。

そこで、これら3字における

の、小篆より古い字体について考える。

盧については、説文解字では

を構成要素とすることになるが、白川氏は「金文の盧の字を

に作る」と述べている(字統

「虜」の項)。その字は恐らく

と思われる(なぜか字統

「盧」の項には掲載されていない)。甲骨文でもこれに似た字体の

が存在する。これらの字の下部が何を表したものか、白川氏も言及しておらず、残念ながら定かでない。しかし、

の甲骨文である

(土器の象形のようである)と異なることは明白であり、

盧の他の字体の甲骨文や金文でも明確に

を含むものは見当たらない。つまり、説文小篆の根拠となるそれ以前の字体が見つからないということである。白川氏は「

盧では

が声符であり、

は

と同じであろう」という(字統

「盧」の項)。すなわち、

と、下半部が

の文字が同じだと言っていることになるが、その根拠も不明である。

盧の金文・甲骨文には、他にも異体のものがいくつも存在するので、古くは

を含むものもあったのかもしれない。こうしたいくつもの字体が、最終的には楷書で

盧と書く字に統合されたと考えざるを得ない。

慮の金文に

があるのは白川説のとおりである。また、秦系簡牘文字(睡虎地秦簡)では

の字体が見られ、田の部分は脳髄の形ではない。しかし「伝抄古文字編」

1)(汗簡)には

の字体も見られ、これは思に従う。筆者にはこの文字が虍声かどうかの判断はできないが、もしそうではないということが証明されるなら、秦系の文字が金文 と同列のものということになるだろう。しかしその場合、

から

に声符が置き換わったうえで、この字の下半部を(

とは異なるにもかかわらず)「思」という字と誤解して、小篆や伝抄古文字の字体ができたということになるが、そんなことがありうるだろうか。あるいは、憶測にすぎないが、許慎の時代に既にこの字の小篆は失われていて、やむなく隷書の

慮の字から、「田」と「心」を合わせて「思」だと考えて、小篆を作り出した、ということがあったのかもしれない。

について、字統には「説文に篆文を男の形に従い、その頭に索をまいた形とするものであろうが」とあるが、説文解字では明確に

と力に従うと言っており、

の部分を男の頭と考えたとする推測がどこから出てきたものか不審である。また、

が

の声符だとすると、力だけが意符であることになり、これがどう「とりこ」の意味とつながるのかという疑問も残る。

白川氏は続けて「古い字形がなくて確かめがたい」と書いているが、白川氏の死去の数か月前に発行された「伝抄古文字編」には、

の字体(汗簡)が掲載されており、田の部分は丸く、男

と同形である。これは、「

の声符は

である」という説を後押しする材料になるかもしれないが、「男に従い虍声」という説にも力を与えるだろう。

|

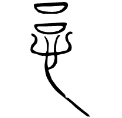

| 「虜」楚系簡帛文字 |

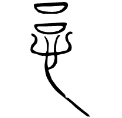

一方、戦国時代の楚系簡帛文字には、

に従うように見える字も存在する(包山竹簡 2.19)。

もしかするとこれが小篆の字体につながっていったのかもしれないが、肝心の秦の文書で、小篆以外に

に従うものは、今のところ見当たらないようだ。

結局、白川説の当否を筆者ごときが定めることはできない、というしごく当然の結果となったが、この調査の過程で、

に従う

の字は、「非主流派」だったのではないかという疑問が膨らんできた。

|

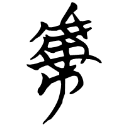

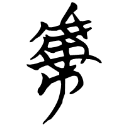

| 「虜」集韻 |

前述の伝抄古文字に加え、漢以降の金石文等の書蹟を調べてみると、ほとんどの字の中央部は左右への突出しがない形で書かれている(「大書源」によれば、30例中、突出するものは説文篆文と明・王鐸の書の2例のみ)。加えて、筆者が見ることができた「集韻」(1706年揚州使院版)の字体も、

に従ってはいない。

の字体は、康煕字典が編纂されるまでは、説文解字以後の長い歴史を通して、影の薄い存在だったようである。

つまり、説文小篆以前に

に従う字は楚の竹簡以外に見当たらず、説文解字の発行以後も田の形に作られた字がもっぱら使用された。ところが康煕字典編纂時には説文小篆が尊重されたため、これを楷書化したものが親字として採用された。このため日本でも旧字体は

となった、ということであろう。

2)

ではなぜ説文小篆の

は

に従うのか。秦代の小篆が、秦の字体を差し置いて遠い楚の字体を採用したとは考えにくい。今後発掘が進めば、秦の簡牘文字等に

に従うものが見つかるかもしれない。

ちなみに、現代では、中国では簡体字「

」が用いられており、その繁体字として、辞書により

虜と

が両用されている。台湾では

が主流のようである

3)。

日本では、

虜は常用漢字でJIS第1水準の字であるが、このコードに

も包摂されており、繁体字系フォント(jhengheiなど)や韓国系フォント(batangなど)では

が表示される。他のフォントで

が必要なときは、第3水準の字を使えるが、IME2010では「環境依存文字」となっている。

日本でこの字の新字体を

虜としたときに、どのような議論があったのか、調べてみたいと思う。

【2020.8.10.追記】本稿掲載後、筆者のユニコードに関する認識に誤りがあることが分かりましたので、改訂を加えました。旧稿をお読みいただいた方々にお詫びいたします。

注1)徐在國 編著、線装書局出版、2006年。字体は「漢字古今字資料庫」より入手。「伝抄古文字」とは、伝世された字書の字体を主とし、碑文や墓誌の資料も含む。時代的には漢代から金代のものという。「汗簡」は北宋初期の郭忠恕の著書。 戻る

注2)戦前の出版物でも、虜の字体を使っているものもある。一例として、博文館・帝国文庫の「校訂 源平盛衰記」(1896年〈明治29年〉第6版発行)986ページの見出しには「 」(「いけどり」と振り仮名)とあるが、本文の中では「虜」を使っている。 戻る

」(「いけどり」と振り仮名)とあるが、本文の中では「虜」を使っている。 戻る

注3)台湾の新聞「中國時報」の電子版である「中時電子報」サイトを検索したところ、「 」のコードでも「虜」でも同じ文字がヒットし、表示される字体は「

」のコードでも「虜」でも同じ文字がヒットし、表示される字体は「 」である。 戻る

」である。 戻る

参考・引用資料

説文解字 後漢・許慎撰、100年:下記「説文解字注」より

説文解字注 清・段玉裁注、1815年:影印本第4次印刷 浙江古籍出版社 2010年

康煕字典(内府本) 清、1716年[東京大学東洋文化研究所所蔵]:PDF版 初版 パーソナルメディア 2011年

新訂字統 普及版第5刷 白川静著、平凡社 2011年

大書源 二玄社 2007年

画像引用元(特記なきもの)

甲骨文、金文、戦国文字、小篆 漢字古今字資料庫(台湾・中央研究院ウェブサイト)

JIS第1・第2水準以外の漢字(明朝体) グリフウィキ(ウェブサイト)

集韻 1706年揚州使院版 早稲田大学学術情報検索システム

という字の謎

という字の謎 という字の謎

という字の謎

![]() 」(「いけどり」と振り仮名)とあるが、本文の中では「虜」を使っている。 戻る

」(「いけどり」と振り仮名)とあるが、本文の中では「虜」を使っている。 戻る![]() 」のコードでも「虜」でも同じ文字がヒットし、表示される字体は「

」のコードでも「虜」でも同じ文字がヒットし、表示される字体は「![]() 」である。 戻る

」である。 戻る